「ダークウェブ」とは何か、SNSや知恵袋で見かけたけどよく知らない。そんな方も多いのではないでしょうか。ダークウェブはGoogleなどの検索エンジンでは表示されない“隠されたインターネット空間”で、特別な方法でしかアクセスできません。その匿名性の高さから、違法な取引や犯罪に使われる一方、情報統制の厳しい国では正義のために使われることもあります。本記事では、ダークウェブの特徴や実態、閲覧リスク、そして漏洩チェックの方法までを初心者にもわかりやすく解説します。

人気VPNアプリの早見表

どのVPNサービスにするか迷ったらExpressVPNを選べば間違いないよ(‘◇’)ゞ

※2025年11月10日時点の情報

「ダークウェブ」と聞いて、違法サイトや危険な取引を思い浮かべる方も多いかもしれません。SNSやYouTube、知恵袋でもよく話題になりますが、実際には仕組みや用途を正しく理解している人は少数派です。このセクションでは、ダークウェブとは何かをゼロからわかりやすく解説します。「検索エンジンに出ないのはなぜ?」「見るだけでも危ないの?」といった初心者の疑問に対して、具体例や図表を使って丁寧に答えていきます。

ダークウェブとは何か?意味と仕組みを簡単に説明

ダークウェブとは、通常の検索エンジンではアクセスできないインターネットの領域を指します。これは、特別なブラウザ(例:Tor)を使わないと到達できないネット空間であり、匿名性が高いため犯罪利用されるケースもあります。ただしすべてが違法というわけではなく、ジャーナリストや内部告発者が検閲を避けるために利用するなど、合法かつ有意義な使い方も存在します。ダークウェブの仕組みを理解することは、インターネットリテラシーを高める上で重要です。

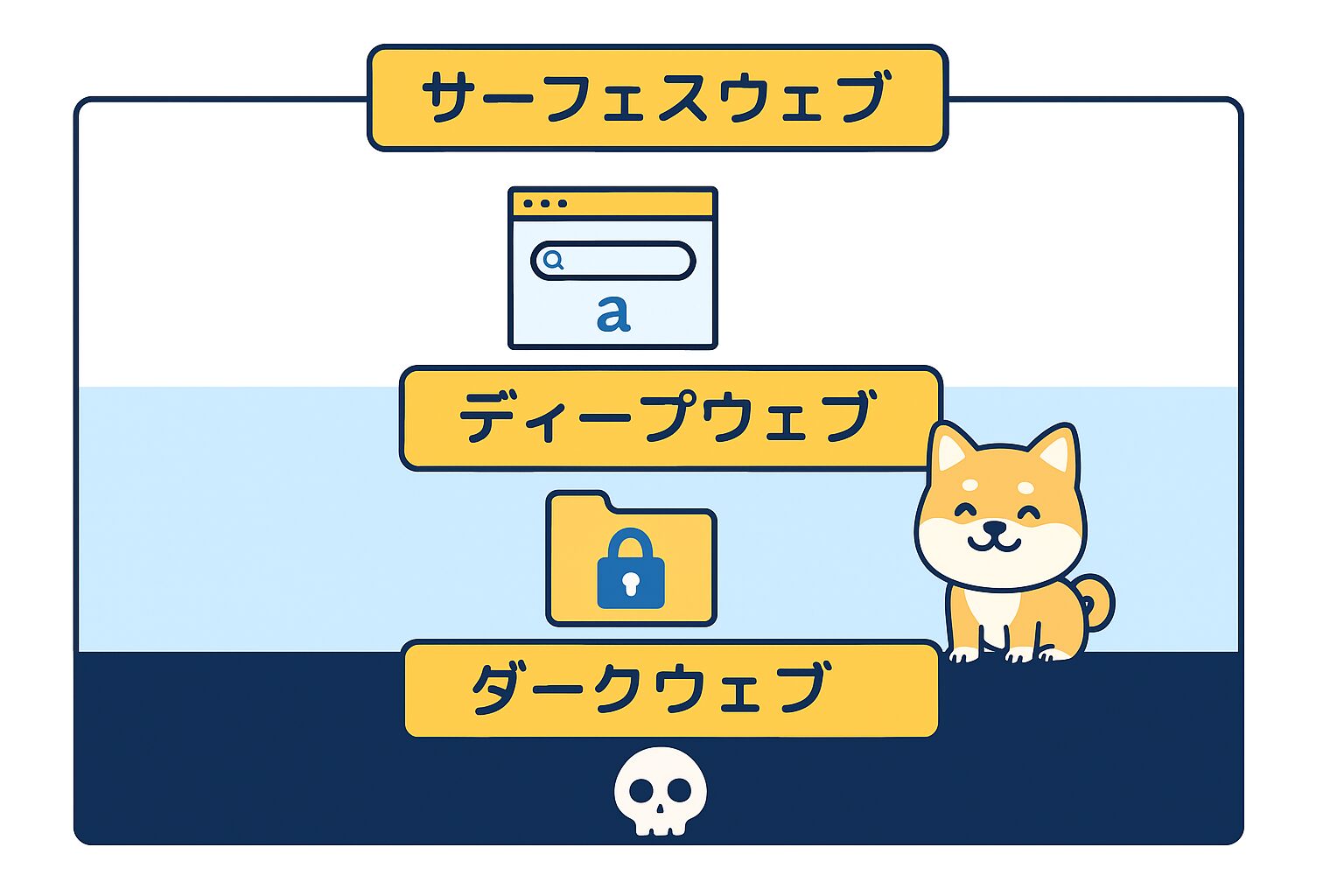

表のネットとの違い|サーフェス・ディープ・ダークの構造

インターネットは大きく3つに分かれています。一般の人がGoogleなどの検索エンジンでアクセスできる部分を「サーフェスウェブ」と呼びます。これに対し、ログインしないと閲覧できない会員制サイトやデータベースは「ディープウェブ」、さらにその奥にあるのが「ダークウェブ」です。

| 分類 | 内容 | アクセス方法 |

|---|---|---|

| サーフェスウェブ | Googleで検索できる一般サイト | 通常のブラウザ |

| ディープウェブ | 会員制サイトや非公開DB | ログインなどが必要 |

| ダークウェブ | 匿名性が高く特殊な用途 | Torなど専用ブラウザ |

このように、「見えないネットの階層構造」を知ることで、ダークウェブの位置づけがより明確になります。

「ダークウェブを見るだけ」でも危険?閲覧リスクを解説

多くの人が気になるのが、「見るだけでも危ないのか?」という疑問です。実際、ダークウェブのサイトにはマルウェアが仕込まれていたり、アクセス元IPを追跡しようとする罠が存在することがあります。特に初心者がTorブラウザを通じて安易にアクセスするのは非常に危険です。また、違法コンテンツの閲覧やダウンロードは、日本の法律でも処罰対象になる可能性があります。

さらに、個人情報が知らぬ間に漏洩しているかもしれないというリスクも。これについては次章「漏洩チェックの重要性」で詳しく解説します。

ダークウェブが他のインターネット空間と決定的に異なるのは、「見えない」「見つからない」「特別な方法でしかアクセスできない」という点にあります。

このセクションでは、なぜダークウェブはGoogleで検索しても出てこないのか、検索エンジンが弾かれる仕組み、そして通信の匿名性をどう確保しているのかを、初心者にもわかりやすく具体的に解説していきます。

ダークウェブの“隠された設計思想”を知ることが、リスク回避の第一歩になります。

検索エンジンで見つからない理由

ダークウェブがGoogleやYahooなどの検索エンジンでヒットしない理由は、検索ロボット(クローラー)によるインデックス登録を拒否しているからです。

通常のWebサイトでは、robots.txtというファイルで「クロールしてOKですよ」と知らせますが、ダークウェブサイトにはこれが存在せず、むしろ意図的にクローラーを遮断しています。

また、ドメインも通常の.comや.jpではなく、.onionという特殊なドメインが使われており、通常のDNSでは解決できません。このため、検索エンジンにとっては「存在しないサイト」として扱われるのです。

さらに、ダークウェブは一時的・限定的なコンテンツも多く、恒久的なデータベースに登録する仕組み自体と相容れません。

Googleではアクセスできない仕組み

Googleでダークウェブのサイトにアクセスできないのは、技術的にも倫理的にも理由があります。

まず、GoogleはHTTP/HTTPSプロトコルに基づいた「通常のインターネット空間」しか探索対象にしていません。

ダークウェブで使われる.onionドメインは、Torネットワークという別の通信網を介して初めて表示されるため、Googleではそもそも到達できないのです。

また、Googleの運営ポリシーとして、違法性がある可能性のあるサイトや危険なページはインデックス対象から除外されるため、ユーザー保護の観点でもあえて排除されているのが実情です。

つまり、Googleの検索設計そのものが、ダークウェブと“接続しない”ように作られているということです。

ダークウェブの通信はどのように隠されている?

ダークウェブでは、通信内容や接続元IPアドレスが追跡されないよう、「多段階ルーティング(Tor:The Onion Router)」という技術が使われています。

これは、通信データを何重にも暗号化し、世界中のボランティアノードを経由して分散転送することで、発信元を特定されにくくする仕組みです。

たとえば、日本からダークウェブのサーバーに接続する際でも、データはアメリカ→ノルウェー→ドイツ→最終ノードというようにルートがバラバラになります。

- Torブラウザ使用時は通信が3〜5回ランダム中継

- 各中継ノードは前後ノードしか情報を知らない

- IPアドレスも仮想的に変化して匿名性を確保

この仕組みがあるために、政府や警察機関でさえ発信者特定は非常に困難とされ、犯罪利用に悪用される背景にもつながっています。

ただし、この技術自体は悪ではなく、表現の自由やプライバシー保護のために有効活用される面もあります。

「ダークウェブには何があるの?」という疑問は、多くの人が最初に抱く興味です。

SNSや知恵袋では「殺人依頼が出ている」「流出したパスワードが売られている」といった恐ろしい噂も見られますが、果たしてそれは本当なのでしょうか。

このセクションでは、実際に確認されたダークウェブ上のマーケットや事件、さらにネット上で語られる都市伝説の真偽について、できるだけ具体的に解説していきます。

違法なマーケットと闇取引の実態

ダークウェブで最も有名なコンテンツの一つが、違法な商品を取り扱うマーケットです。

薬物・銃器・偽造パスポート・個人情報データベース・クレジットカード情報などが、AmazonのようなUIで販売されていた例もあります。

特に有名なのが、かつて存在していた「Silk Road(シルクロード)」という巨大マーケットです。FBIに摘発され閉鎖されたものの、その後も後継サイトが次々と現れており、いたちごっこが続いています。

商品の出品者には評価制度があり、購入者レビューも存在するなど、一般のECサイトと同じ感覚で取引が行われていたことが明らかになっています。

Torブラウザ経由でアクセスされるこれらのマーケットは、表のネットとは完全に隔絶された「裏経済圏」を形成していると言えるでしょう。

事件の事例:殺人依頼や流出データの売買

ダークウェブ上では実際に大規模な事件が起きています。代表的なものとしては、「殺人依頼サイト」の存在がメディアで取り上げられたことが挙げられます。

しかしその多くは詐欺で、実際に殺人が実行された証拠はほとんど確認されていません。それでも「人を殺す依頼ができるサイトが存在している」というだけで恐怖を煽るには十分でした。

一方で、流出した顧客情報やパスワードの販売は現実の問題です。

FacebookやYahoo、LinkedInなど大手サービスから漏洩したデータが、数ドル単位で売買されていた実例も複数報告されています。

2023年にも、日本の企業が情報漏洩により顧客のメールアドレスとパスワードがダークウェブ上で売買されていた事例が確認されました。

こうした事件は、誰もが加害者・被害者になりうるリスクがあることを示しています。

知恵袋などで話題になる都市伝説と真実

知恵袋や5ch、Redditなどでは、ダークウェブにまつわる数々の都市伝説が話題になります。

例えば「人間の臓器が出品されている」「実際に拷問されているライブ動画が配信されている」といった話です。

しかし、これらの多くは根拠のない噂や悪質なジョーク、いわゆる「釣り投稿」であることが大半です。

実際に、閲覧しようとした動画サイトがウイルス感染の罠だったり、フィッシング詐欺に繋がっていた例が多数報告されています。

都市伝説に興味本位で近づくことで、逆に被害に遭うリスクがあるという点を忘れてはいけません。

つまり、「噂の真相を確かめにいく」という行動自体が危険なのです。信頼できるセキュリティ情報源を通じて冷静に判断することが重要です。

一時期は「違法なネットの闇」として注目されたダークウェブですが、現在は世界各国でさまざまな対応や法整備が進められています。

それでも完全な規制は難しく、犯罪者と法執行機関の“イタチごっこ”は今も続いています。

このセクションでは、日本と世界での対策の違い、2025年時点での最新トレンド、そして実際に掲示板などで語られている「今のダークウェブ事情」について深掘りします。

世界と日本のダークウェブ対策の違い

欧米諸国では、ダークウェブに対する取り締まりが比較的積極的に行われています。

FBIやEuropolなどの国際機関は、Torネットワークを監視しつつ、協力国と連携して違法サイトの摘発や運営者の逮捕を実施しています。

たとえば、2019年に閉鎖された「Wall Street Market」は、ドイツ警察・オランダ警察・FBIが共同で摘発した国際的な大規模捜査でした。

一方、日本では法制度上の壁や技術的課題があり、ダークウェブに対する直接的な監視や取り締まりは消極的です。

警察庁の報告書でも、「インターネット上の違法情報に関する通報制度」に依存しており、根本的なアクセス遮断などはほとんど行われていません。

そのため、個人単位でのセキュリティ対策がより重要になるのが日本の現状です。

最新ニュースとトレンド(2025年時点)

2025年現在、ダークウェブでは「AI生成コンテンツ」や「暗号資産を利用した匿名取引」の増加が顕著です。

特に、AIによる偽造IDの作成や詐欺文書の自動生成が話題となっており、技術進化が犯罪手法にも影響を与えています。

また、仮想通貨の中でもMonero(モネロ)のような匿名性の高いコインが、取引手段として主流になってきました。

法執行機関側もAI解析によるトラッキングを進めていますが、犯人側もVPNや多段階ルートを駆使して追跡を回避するなど、攻防が激化しています。

最近では、フィッシング詐欺サイトやランサムウェアグループが独自の「ダークウェブ広報ページ」を持つなど、犯罪マーケティングの高度化も進んでいます。

「単なる匿名掲示板」から「犯罪プラットフォーム」へと変化するダークウェブの進化に、国際社会も危機感を強めています。

Redditや5chでのリアルな利用者の声

Redditや5ch(旧2ちゃんねる)といった掲示板では、ダークウェブに関するリアルな利用体験談が定期的に投稿されています。

「URLを拾って入ってみたら真っ黒な画面だけだった」「何かのマーケットらしきページに飛ばされた」「途中でマルウェア警告が出た」など、その多くは興味本位による閲覧報告です。

一部のユーザーはTorブラウザを通じてアクセスし、「Tor Hidden Wiki」というリンク集を入り口に複数の.onionサイトに飛ぶという流れを紹介しています。

しかし、書き込みの多くが「危険だからおすすめしない」「知識のない人はやめた方がいい」と警告する内容です。

実際にウイルス感染やフィッシング被害に遭ったケースも少なくなく、素人が手を出す世界ではないという共通認識が広がっています。

情報の真偽は投稿者次第ではありますが、こうしたリアルな声は、現在のダークウェブがどれほど危険性を含んでいるかを知る貴重な材料となっています。

ダークウェブの脅威の中で、私たち一般ユーザーがもっとも現実的に直面しやすいのが「個人情報の漏洩」です。

「自分のパスワードが勝手に売られていた」「登録メールアドレスが闇市場に出回っていた」——そんな話が他人事ではなくなってきています。

ここでは、情報がどう漏れるのか、その確認方法、そしてVPNなどを使った日常のセキュリティ対策まで、実用的な知識をまとめてお届けします。

ダークウェブ上に個人情報が流出する仕組み

個人情報がダークウェブに流出する原因の多くは、サービス事業者のデータベースがハッキングされ、内部の会員情報が丸ごと盗まれることにあります。

たとえば、2021年にはFacebookのユーザー5億人分の氏名・電話番号が流出。2023年には国内の中古車サイトでも数十万件の顧客情報がダークウェブ上で発見されました。

これらの情報は、以下のような形で売買されます。

| 流出情報の種類 | 売買価格(目安) | 悪用の目的 |

|---|---|---|

| メールアドレス+パスワード | 1件あたり数十円〜 | なりすましログイン、スパム送信 |

| クレジットカード情報 | 1件あたり数百円〜数千円 | 不正決済、転売 |

| 顔写真・免許証スキャン | 数千円以上 | 偽装身分証明書の作成 |

自分の情報が知らぬ間に商品として流通している可能性があるという現実を、ぜひ知っておいてください。

自分のメールやパスワードが漏れていないか確認する方法

「私の情報、すでに漏れてるかも…?」と不安な方は、漏洩チェックサイトでの確認をおすすめします。

代表的なサービスは「Have I Been Pwned(https://haveibeenpwned.com/)」です。自分のメールアドレスを入力するだけで、過去に漏洩した情報に該当しているかを即座にチェックできます。

チェック手順は以下の通りです。

- 上記サイトにアクセス

- 入力フォームに自分のメールアドレスを入力

- 「pwned?」ボタンをクリック

- 結果画面で該当件数や漏洩元を確認

該当していた場合は、すぐにパスワードを変更しましょう。

同じパスワードを複数サイトで使い回している人は要注意です。

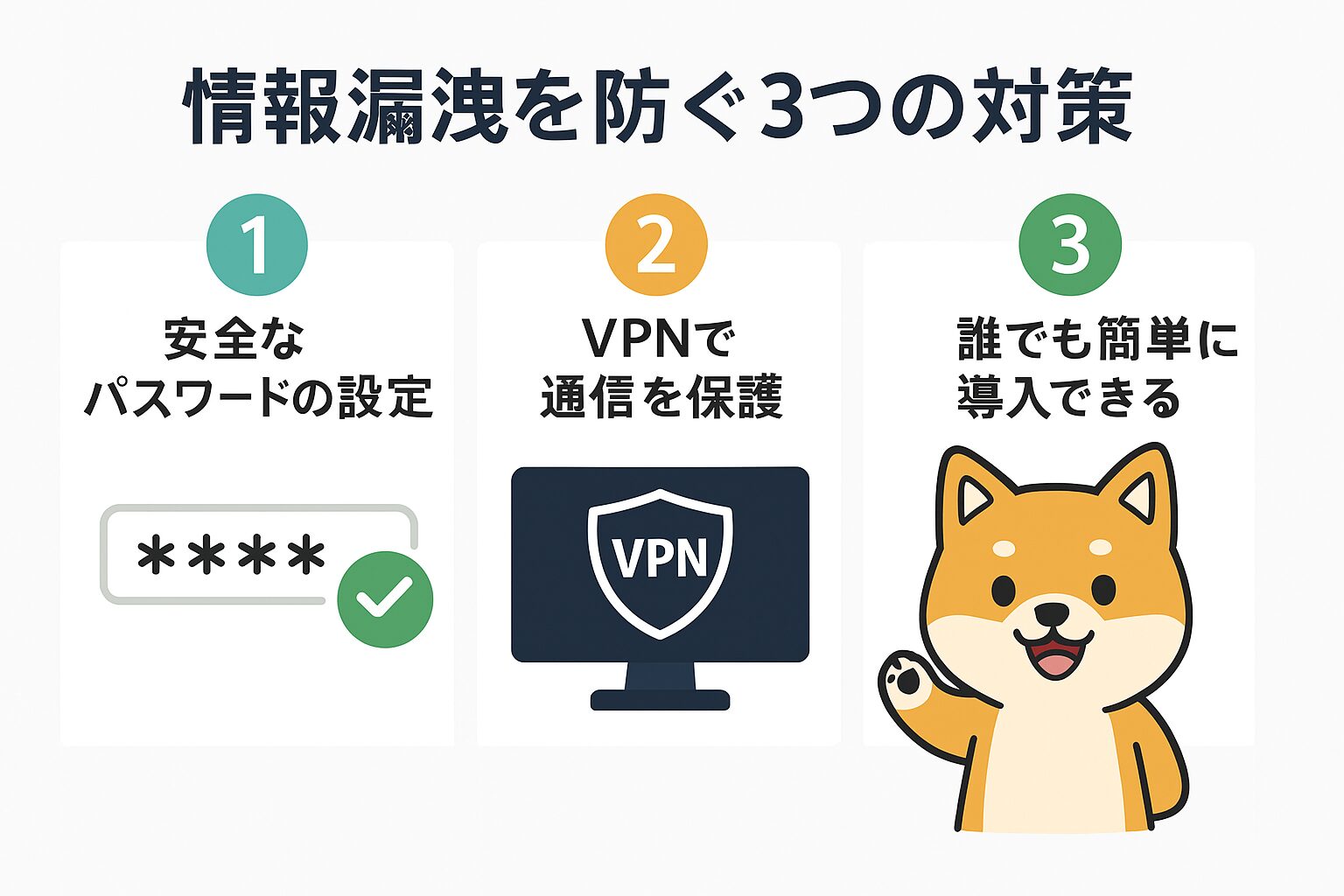

情報漏洩を防ぐVPNとセキュリティ対策の基礎

そもそも個人情報を守るには、「漏れる前に防ぐ」ことが最優先です。

そのための基本がVPN(仮想プライベートネットワーク)の活用です。

VPNを使うと、通信内容が暗号化されるため、公共Wi-Fiや不正アクセスポイントを経由してもデータが盗まれるリスクを大幅に減らせます。

特におすすめのVPNは以下の3つです。

- NordVPN:通信速度が速く、サーバー数も世界最大級

- ExpressVPN:高い安定性とセキュリティ性能が評価

- Surfshark:コスパ重視派におすすめの多機能VPN

上記のVPNを使えば、スマホでもパソコンでも簡単に通信を保護できます。

さらに、日常的にできるセキュリティ習慣として、以下も実践してください。

- 2段階認証の導入

- 複雑なパスワードの使用(パスワード管理アプリの併用も◎)

- 定期的なソフトウェアアップデート

- 不審なリンクや添付ファイルを開かない

「漏洩してから焦る」ではなく、「日頃から守る」意識が何より大切です。

ここでは、実際に私自身が「ダークウェブ」という言葉を初めて知り、調べていった経緯をお話しします。

Twitterで見かけた「ダークウェブで人が売られてるってマジ?」という投稿がきっかけでした。怖いと思いつつも、興味が勝り、情報を集めるうちに気づいたのは、「怖いより先に、自分の身に降りかかっている可能性がある」という現実です。

私が辿ったルートと、そこから得た教訓を、ぜひあなたのセキュリティ意識向上に役立ててください。

見るだけで本当に危険?実際に調べてわかったこと

最初は単なる興味本位でした。

Torブラウザをインストールし、「Hidden Wiki」と呼ばれるダークウェブのリンク集にアクセス。そこから、いくつかの.onionサイトを開いたのですが、正直、怖かったです。

黒背景に英語だけがズラリと並び、薬物や武器、パスワードの販売ページらしきものが表示され、「あっこれはやばいやつだ」と直感的に思いました。

「見るだけなら大丈夫」という言葉を信じていましたが、実際にアクセスしてみると、PCが一瞬フリーズしてウイルス感染を疑うような動きもあり、冷や汗をかきました。

この経験を通して、ダークウェブは決して“観光感覚”で覗いていい場所ではないと痛感しました。

そして、その後の調査でさらに衝撃を受けることになります。

漏洩チェックで知った自分の情報の流出経験

ダークウェブを調べていたときに出会ったのが「Have I Been Pwned」という漏洩チェックサイトでした。

半信半疑で自分のメールアドレスを入力してみたところ、表示されたのは「過去2件の漏洩が確認されています」という赤い警告画面でした。

その中には、大学時代に使っていたパスワード付きのアカウント情報や、SNSの旧ログイン情報も含まれていました。

特に驚いたのは、今でも使っているメアドの情報が、海外の掲示板で確認されたという点。

「自分は関係ない」と思っていたのに、実はすでに“商品化”されていた側だったことにゾッとしました。

この体験が、私にセキュリティ対策の必要性を突きつけた瞬間です。

今後同じことを繰り返さないための対策とは?

それ以来、私はいくつかのルールを自分に課しています。

- すべてのサービスでパスワードを使い回さない

- 2段階認証を必ず設定する

- 公共Wi-FiではVPNを使用する

- 「興味本位のアクセス」を一切しない

特にVPNは、今ではスマホ・PCともに常時オンにしています。

私が使っているのはNordVPNですが、他にもExpressVPNやSurfsharkも非常に評判が良く、初心者でも簡単に導入できます。

ダークウェブを通して得た最大の教訓は、「無知は最大のリスク」ということ。

これを読んでくれているあなたには、私と同じ失敗を繰り返してほしくありません。

ここでは、ダークウェブに関して多くの人が感じる不安や疑問に、簡潔にお答えします。

法律やリスク、そして漏洩チェックの方法など、特に初心者が気になるポイントを中心にまとめました。

Q. ダークウェブにアクセスするのは違法ですか?

ダークウェブに「アクセスするだけ」であれば、日本国内では基本的に違法ではありません。

Torブラウザの利用自体も違法ではなく、ジャーナリストや研究者も正当な目的で活用しています。

ただし、違法コンテンツを閲覧・購入・拡散する行為は犯罪に該当する可能性があります。

「見るだけならOK」と油断せず、誤ってでも違法ページを開かないよう注意が必要です。

Q. ダークウェブで買い物してしまったらどうなる?

ダークウェブ上で違法商品(薬物・偽造カード・個人情報など)を購入した場合、日本の法律により刑事罰の対象になる可能性があります。

仮に海外サーバーのサイトで購入したとしても、購入時点で違法行為が成立するため「バレなければOK」という考えは危険です。

また、そもそもダークウェブの取引は詐欺が多く、商品が届かない・個人情報を盗まれるなどの被害も頻発しています。

好奇心や軽い気持ちで利用するのは絶対にやめましょう。

Q. 「漏洩チェック」は無料でできますか?

はい、無料でチェックできる信頼性の高いサービスが存在します。

おすすめは「Have I Been Pwned」というサイトで、自分のメールアドレスを入力するだけで過去の漏洩履歴が確認できます。

登録不要・完全無料で使えるため、多くのセキュリティ専門家も利用しています。

自分の情報が漏れていないかを定期的に確認する習慣をつけるだけでも、リスク回避に大きく貢献します。

この記事では「ダークウェブとは何か?」という基本的な定義から、閲覧リスク・実際の事例・漏洩チェックの方法・VPNによる対策までを一貫して解説してきました。

ダークウェブに関する最大の対策は、「正しく知ること」です。

ただ怖がるのではなく、仕組みやリスクを理解したうえで、自分自身と家族・大切な人の情報を守る行動を取りましょう。

最後に、読者のみなさんに取ってほしい3つのアクションをまとめます。

- メールアドレスの漏洩チェックを行い、流出歴があれば速やかにパスワードを変更

- VPNを導入して通信の暗号化とIPアドレスの匿名化を実施

- 定期的なセキュリティ習慣(ソフト更新・2段階認証・フィッシング防止)を徹底

知識を持つ人だけが、デジタル社会の闇から自分を守れる時代です。

VPN未導入の方は、今すぐ以下の公式サイトから導入を検討してみてください。

情報弱者で終わらないために——この記事が、あなたのセキュリティ意識を高める一歩となれば幸いです。

人気VPNアプリの早見表

どのVPNサービスにするか迷ったらExpressVPNを選べば間違いないよ(‘◇’)ゞ

※2025年11月10日時点の情報